Eu amo PonChic. Ah, você não conhece? Então, não sabe o que está perdendo. PonChic é um refrigerante produzido em Divinópolis. A base é abacaxi e o sabor lembra os melhores momentos da infância. O primeiro copo tem gotinhas que fazem cócegas no nariz. E quando o refri desce pela garganta refresca até a alma. Quem é do Centro-Oeste de Minas conhece bem essa sensação.

Se o PonChic, infelizmente e para seu azar, ainda não é preferência nacional, desafio a levantar o dedo quem nunca tomou Coca-Cola. Eu duvido. Em toda família há alguém “viciado” nesse refrigerante. Há décadas, a receita é guardada a sete chaves. Vale milhões de dólares. Mas, cá entre nós, penso que todo esse mistério é mercadológico, tem a ver com marketing, com estratégia de vendas.

Ah, deixa pra lá. Isso não nos interessa. Aqui, nesse nosso mundinho, o que importa mesmo é, quando não temos um PonChic à mão, vale tomar uma Coca geladinha se o calor pede algo refrescante. O pshhht! da garrafa sendo aberta, o gás escapando como se anunciasse: “Preparem-se para a alegria.” Tomar uma Coca quando o momento pede é pura celebração.

Lembrando que sempre há um estraga-prazeres para alertar sobre o excesso de açúcar, sobre o mal que vem embalado em adoçantes. E agora, como se fosse roteiro de série distópica, sobre uma “possível” contaminação por metanol. O gole virou risco. O afeto, suspeita. Neste cenário, os nossos almoços domingueiros viraram palco de discussões acaloradas, porém pacíficas (graças a Deus), dividindo opiniões sobre se o refrigerante engorda, se aumenta o colesterol, se essa bebida também está contaminada.

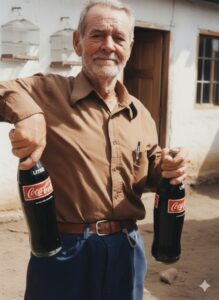

Indiferente aos riscos, se é que eles existem, na nossa família grande e barulhenta, a Coca-Cola é de lei nos almoços domingueiros. E não é de hoje. O quintal dos nossos avós já foi palco desse ritual sagrado. A mesa de madeira, marcada pelo tempo e pelas panelas quentes, se enchia de travessas fumegantes: lombo de panela, arroz de forno com camarão seco, tutu e lasanha. Teve até aquela vez que uma manga sapatinha caiu bem no prato do Vovô. Se você conhece essa espécie de manga, sabe o tamanho dela e o estrago que essa queda acidental provocou. História que arranca risadas até hoje.

Nesses almoços as cadeiras eram poucas para tanta gente. Os mais novos se sentavam nas raízes das mangueiras centenárias, no chão, ou onde coubesse um prato equilibrado. Para nós, o melhor momento era quando Vovô Nenê chegava com as garrafas de Coca-Cola. E o que seria apenas um almoço virava festa.

Havia também os passeios com ele, verdadeiras celebrações em movimento. A festa começava no instante em que o vovô anunciava: “Hora de ir a Pitangui!” Já sabíamos o destino: o bar ao lado da Matriz de Nossa Senhora do Pilar. O Jeep se transformava num carnaval sobre rodas. E o motivo era simples e irresistível: saborear uma vaca preta, aquela mistura mágica de Coca-Cola com sorvete de creme. A taça, imensa, chegava espumando. A primeira colherada era puro encantamento. O líquido escuro dançava lentamente com o sorvete, criando uma coreografia doce e cremosa. A gente tomava aquilo como quem bebe a própria infância, em estado líquido.

E eu, que ainda abro a latinha com certa reverência, me pego lembrando do bar em Pitangui, do sorvete derretendo devagar e das risadas fáceis. E me pergunto: será que o gosto da infância sobrevive ao gosto amargo da realidade? Talvez o “vício” em Coca-Cola seja hereditário. Mas a saudade também é. E entre o afeto e o alerta, sigo brindando à memória.